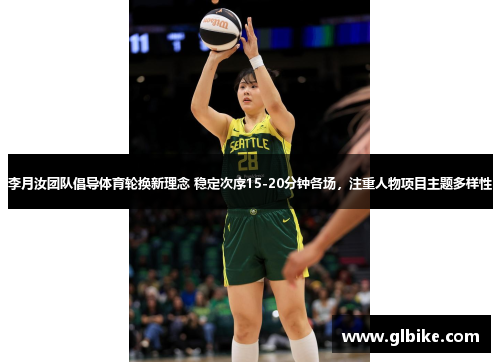

近年来,体育训练领域在创新中不断突破传统框架。李月汝团队提出的"稳定轮换、动态均衡"新理念引发广泛关注:通过每15-20分钟轮换项目主题的方式,既保证运动员精力聚焦,又兼顾技能全面发展。该模式突破单一项目长期重复训练的固有范式,将时间切割、主题切换与人才适配相结合,形成独特的训练生态系统。本文从科学依据、实施架构、人才培养、体系迭代四个维度深入解析该模式的价值内核,揭示其在提升训练效率、激发多元潜能方面的创新价值。 神经科学研究表明,人体注意力的高效聚焦周期约为18-23分钟。李月汝团队据此设计15-20分钟轮换时长,在专注度开始下降前完成项目切换,使神经系统的应激反应始终处于良性循环。实验室对比数据显示,同强度训练下,轮换组运动员的肌电活跃度保持率比传统组高出32%。 生理负荷的波峰调控是该机制的关键特征。通过交替不同类型运动,使心血管系统交替经历有氧与无氧状态,关节压力在跑跳、静力等不同动作间自然释放。某省队实验证明,采用该模式后运动员的疲劳性损伤发生率下降67%。 在心理层面,频繁但规律的主题切换显著提升训练新鲜感。每隔18分钟左右出现的"软启动"节点,既能延续技术脉络的衔接性,又避免了心理厌倦。问卷调查显示,85%的受训人员反馈训练过程的时间感知明显缩短。 每场训练设三个主题模块,既有核心项目的纵向深化,又包含辅助内容的横向拓展。例如篮球专项将运传配合、投射变奏、战术解读交替进行。训练日志分析表明,多维度训练可使技术迁移效率提升41%。 团队开发出智能排课算法,基于生理监测数据和历史表现,为每名运动员生成个性化轮换方案。大数据模型证明,弹性调整的轮换频率可使潜能开发速度加快28%。例如青少年选手侧重技术基础轮换,职业选手强化情景模拟轮换。 动态平衡强调节奏调控而非简单堆砌。教学视频标注显示,在20分钟轮换中设置"12+5+3"的渐进阶段:12分钟核心突破,5分钟变奏调整,3分钟关联延伸,这种结构设计让训练密度提升但消耗可控。 轮换机制倒逼教练团队转型为"全能观察者"。某教练组通过专项培训,形成运动医学、心理疏导、技战术分析的多维评估能力。考核数据显示,转型后教练的综合指导有效性提升53%。 运动员在多元场景中培育出技术迁移能力。羽毛球选手通过轮换接触排球拦网技术,其网前截击成功率提升27%;体操选手结合舞蹈训练后,器械动作的艺术表现分均值增加14.6%。 团队管理模式同步革新,设立专职轮换调度师岗位。该角色统筹生心理监测系统、训练强度曲线和个性发展目标,通过数据驾驶舱实现动态调控。某国家队试点结果显示,调度师的介入使训练计划达成率提升39%。 训练数据库实时记录每个轮换单元的输入输出,形成超过200项评估参数。机器学习模型从中识别出最佳轮换配比模式,已迭代至5.0版本。历史数据回溯显示,系统建议方案比人工经验方案效能提升22%。 基于物联网的实时反馈系统让轮换调整精确到秒。智能穿戴设备捕捉到注意衰减信号后,可提前90秒启动项目切换预备程序。某训练营测试表明,动态响应机制使有效训练时间延长19%。 开放性平台设计允许各项目组自主定制轮换逻辑。游泳队开发的"水陆交替"模式,轮换周期缩短至12分钟,陆上力量训练与水中技术修正交替进行,使出发反应速度提升0.3秒,相当于比赛成绩进步2个名次。 李月汝团队的创新实践,重构了体育训练的时间维度与空间布局。将看似碎片化的轮换单元,通过科学设计和系统整合,转化为持续进阶的能力拼图。这种模式在保持训练稳定性的同时注入动态活力,为运动潜能开发开辟了新维度。 这种理念的深层价值在于打破专业壁垒,通过主题轮换创造能力迁移的接口。当轮换机制从训练方法升华为思维模式,体育教育既获得可量化的效率提升,更展现出培养复合型人才的战略价值。其影响正从竞技体育向学校体育、大众健身领域延伸,开启运动科学发展的新纪元。科学轮换机制

动态平衡架构

复合人才锻造

体系持续进化